Somme toute, durant notre enfance, nous avons vécu longtemps en paix. De la guerre de 1870, nous avons surtout côtoyé des témoins morts, reposant sous les dalles généreuses des cimetières de campagne. Parfois aussi des vivants, aisément reconnaissables à leur médaille géante, de cuivre rouge, arborée fièrement au revers de leur veston (j’y reviendrai).

En fait de militaires allemands, c’est surtout le dimanche que nous les voyions, en uniforme de sortie : veste bleu marine, revers rouge, pantalon blanc (en été) et casques à boules pour les artilleurs. Nous avions à Bischwiller, un régiment d’artillerie : le 67ème « Haubitzen », canons de 88 mm à tir parabolique. Le dimanche, donc, les batteries arrivaient en ordre impeccable, pour assister à la messe, du moins pour ceux d’entre eux de religion catholique, bien sûr. Si nous étions très impressionnés par la force de leurs cantiques, nous détestions par contre leur odeur de caserne. D’où cette boutade entendue de la part d’un officier allemand : « Im Dienst haben sie nach Pferden zu riechen, und zwar nur nach Pferden ! » (« Durant le service, ils ont à sentir le cheval, et uniquement le cheval ») – Il faut rappeler qu’à cette époque, la traction des canons était essentiellement animale.

En tant que gamins, nous étions censés aimer le Kaiser. Et effectivement, nous adorions fêter le Kaiser’s Geburstag (l’anniversaire de l’empereur). Cet événement tombait le 27 janvier et, au champ de tir contigu à la ville, on tirait alors des salves de vrai canon, en l’honneur de l’anniversaire de Guillaume II. À l’école, on organisait des saynètes et on chantait sur l’air de Papageno dans la Flûte enchantée « Der Kaiser ist ein lieber Mann. Er wohnet in Berlin / Und wär’ es nicht so weit von hier, so ging ich heut’ noch hin. » Mais de « Wecken » (petits pains) , on n’en voyait pas la couleur… Comme je l’ai déjà rappelé, l’époque était réellement pauvre. Un jour pourtant, un geste du Kaiser devait nous surprendre, à commencer par son principal bénéficiaire, l’auteur de ces quelques souvenirs. C’était en 1913, année anniversaire du jubilé de son règne, célébrant les 25 ans de son accession au trône. Pour l’occasion, il avait doté l’Enseignement National du Reich de prix destinés à récompenser les élèves méritants. Ce qui, en France républicaine, était monnaie courante depuis longtemps, provoquait encore en Alsace surprise et admiration. Que l’on pardonne à mon immodestie, mais je fus convoqué dans le bureau de l’Oberlehrer Schütz, pour me voir remettre solennellement un livre dédicacé par le Kaiserlicher Stadthalter : « Für den Schüler Paul Schmitt, aus Kaiser Wilhelm’s der Zweite Jubiläumsstiftung ». J’avais alors 11 ans. Le titre de l’ouvrage : « Frœschwiller’s Chronik » du pasteur Klein. Il s’agissait du récit de la bataille du même nom, vue, on l’imagine bien, du côté allemand.

Mais revenons à des choses beaucoup plus sérieuses. Voire graves. Le ciel a fini par s’écrouler sur notre tête. C’était le 1er août 1914. Je m’en souviens comme si c’était hier. L’appariteur, comme à travers sans doute toute l’Allemagne et toute la France, s’avançait dans les rue de Bischwiller, poursuivi par une nuée de gosses, en s’arrêtant à tous les carrefours pour crier à la volée « S’esch kriegserklärung met Frankrich ! Morje s’esch erschter mobilmachungsdaa ! » (« La guerre est déclarée avec la France ! Demain, premier jour de mobilisation ! ») Bien entendu, cet appariteur faisait ses proclamations uniquement en dialecte, comme sans doute dans l’Alsace toute entière. Tous se sont mis à entourer ce messager de malheur, incrédules. Je revois encore notre voisine, Madame Gunschdegüscht, pleurant et s’écriant : « Ihr aarmi Kinder ! Jetzt mühn ihr au e kriej erlääwe ! » (« Mes pauvres enfants ! Vous aussi, vous allez devoir vivre une guerre ! ») Aussitôt fermèrent leurs portes les usines, les écoles, les boutiques. La plupart des hommes qui avaient jusqu’ici peuplé notre univers se pressèrent vers la gare, un petit baluchon à la main. Ils allaient rejoindre la garnison qui, depuis leur lointain service militaire, leur avait été affectée et était reportée sur leur « Stellungsbefehl » (leur livret militaire).

Mobilisation générale dans le Vaterland

Notre père était aussi du nombre des mobilisables, appartenant au Landsturm. Mais il faisait partie de la 3ème réserve, ayant déjà 44 ans à ce moment-là (la limite de mobilisation étant fixée à 45 ans). Après quelques jours d’attente devant la « Laub » (encore aujourd’hui, annexe de la mairie de Bischwiller), il reçut l’ordre ainsi que d’autres « Landsturm », de se rendre au Schiessplatz (champ de tir) d’Oberhoffen, village distant d’une quinzaine de kilomètres. Quelques jours plus tard, grande émotion : Père était de retour, avec l’avis « Negativ » inscrit sur son livret. Motif : souffle au cœur. Car Aloyse Schmitt, alors au summum de sa force physique, était un homme de corpulence plutôt rebondie. Son cœur ne nageait pas seulement dans le bonheur familial, mais aussi, sans doute, dans quelque masse graisseuse suffisante pour mériter la mention « Garnisonverwendungsfähig » (à affecter uniquement en garnison). Mais quinze jours plus tard, nouvelle alerte : convocation au conseil de révision de Haguenau, chez le « Oberstadtsarzt » (médecin chef militaire). Instruit cette fois par l’expérience, le voyage se fit cette fois à bicyclette, en pédalant furieusement à … 8 kilomètre/heure (selon l’intéressé). Sur place, un café bien corsé avalé avant la visite fit le reste : notre père était définitivement réformé (« dauernd untauglich »). Nous pleurions tous de joie en le voyant revenir, car toute la famille récupérait Papa.

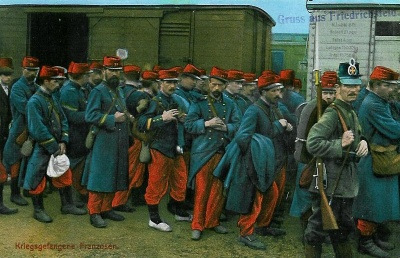

Mais là se situe également un exemple de ce qu’on appelle la « réorganisation en temps de guerre ». Papa devint contremaître à la fonderie Pulvermüller, réquisitionnée immédiatement pour servir de fabrique à munitions. Et Aloyse Schmitt d’organiser la production d’obus de 120 mm en fonte grise, des montagnes d’obus s’entassant à Bischwiller, devenue ville-étape. Je me souviens de l’arrivée en gare d’un train de prisonniers de guerre français, les pauvres blessés gagnant à pied le lazaret, distant d’un bon kilomètre. Tout au long du parcours, la route était bordée de chaque côté par une foule qui gardait un silence de mort. J’ai vu ce jour là mes premiers pantalons couleur garance, portés par des pauvres gars marchant par deux ou par quatre, se soutenant mutuellement, sans le moindre garde pour les encadrer. J’ai également vu à la même occasion les premiers dolmens bleu foncé avec brandebourgs, des guêtres blancs, et même des décorations, portées sur ces uniformes. Plus tard, on rencontrait ces militaires français au voisinage du cimetière, lorsqu’ils participaient à l’enterrement de l’un des leurs. Et la rangée des tombes de la guerre de 1870 se trouvait ainsi prolongée par une rangée de tertres correspondant aux victimes du conflit en cours.