Notre école étant transformée en lazaret, on nous expédia d’abord dans la salle de « La Rose », bistrot autrefois prospère ou notre père jouait autrefois du basson, les dimanches de bal. À présent, finis les bals. Il ne restait plus que quelques mois d’école à terminer, ce qui se fit en définitive à la Laub, déjà citée. Ce fut ce monument de la vie locale qui nous offrit ses salles polyvalentes pour dernières salles de classe.

En 1915, examen final du Certificat d’études. À partir de là, j’entrai en apprentissage chez Émile Schœnborn, petit atelier de mécanique. Ce fut une rude école, et aussi une déplaisante époque de ma vie. Mon maître d’apprentissage, propriétaire et héritier d’une dynastie de petits artisans : un seul contremaître, un seul ouvrier et six apprentis. Un maître, certes, très capable, À une époque où tout était encore à inventer ou à perfectionner. Très adroit sur le plan de son métier, il faisait montre, par contre, d’une absence totale de scrupule sur le plan moral, exploitant sans vergogne son monde, sans le payer. En 1917, alors qu’il ne pouvait plus faire autrement, il nous versait généreusement 2 marks par semaine (une vraie misère !), appelant cela des « Kriegszulagen » (primes de guerre) ! 1918 : les Français sont aux portes de la ville. Un événement historique. Immédiatement, nous nous portons à leur rencontre, abandonnant bien évidemment pour cela notre poste de travail. Et voilà notre patron qui saute sur l’occasion pour déclarer : « Vous étiez en grêve, je vous retire les Kriegszulagen. » Et à partir de ce moment là , au lieu des 2 marks hebdomadaires, nous ne touchions plus qu’1 seul mark chaque semaine. Fini la guerre, fini les primes ! Seule consolation – bien tardive ! – j’appris plus tard que, l’ordre français ayant été rétabli, la Chambre de métiers d’Alsace l’avait fait comparaître pour « Lehrlingszüchterei » (abus de travail d’apprentis). Malheureusement, l’histoire ne dit pas de quelle condamnation pécuniaire cette convocation fut suivie.

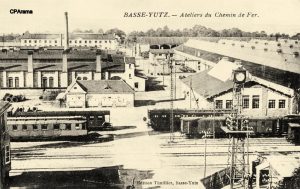

Mon apprentissage fut également perturbé par les événements consécutifs à la Grande Guerre. Notre père, qui, à partir de 1916, avait trouvé du travail à l’Arsenal de Strasbourg, (« die Artilleriewerkstatt »). Pour la première fois de sa vie, il gagnait un salaire « honnête », ce dont toute la famille avait à se louer. La guerre une fois terminée, il perdit son emploi, par la force des choses. Mais, loin de se considÃérer comme battu, il brigua aussitôt un emploi aux Chemins de fer français. Ô miracle ! Il reçut simultanément trois réponses : de Bischheim, de Montigny et de Basse-Yutz, les trois grands ateliers de réparation des locomotives et du matériel roulant dans l’Est. Son âge le situait aux limites de l’admissibilité. Cependant, en raison des lacunes considérables dans les effectifs consécutives à la guerre (près de la moitié des hommes manquaient à l’appel), il se trouvait que non seulement il avait pu valablement postuler, mais qu’en plus, il avait le choix du poste. Je suppose qu’on dut lui faire des promesses au sujet de ses trois fils en âge de travailler, car il choisit Basse-Yutz. Nous devions y rester pas moins de vingt sept ans, de 1919 Ã 1946.

Basse-Yutz – Ateliers du Chemin de Fer

Basse-Yutz – Ateliers du Chemin de Fer

Nous emménageâmes au numéro 12 de la Grand’rue. Propriété de Madame Klein, belle-sœur du juge au Livre Foncier, Jean-Baptiste Schmitt. Il s’agissait d’une remarquable famille, destinée à fournir de distingués serviteurs : qui d’église (Marie, future supérieure des sœurs de Peltre, Émile, mort prématurément alors qu’il portait déjà la tonsure, Paul-Joseph, futur évêque de Metz), qui de la Faculté (Léon, éminent médecin d’arrondissement), qui de l’État (Robert, sénateur de Moselle). Or, cette transhumance familiale devait s’avérer tout à fait bénéfique. Nous nous sentions devenir d' »autres ». Et je rends aujourd’hui encore grâce à mon père qui, à l’âge de 50 ans, avait été capable de tenter une nouvelle fois sa chance en prenant un nouveau départ. Et avec lui, toute sa famille. Pour ce qui me concerne, apprenti en troisième année, je stoppai mon séjour chez ce véritable « dresseur d’apprentis » dont j’ai parlé abondamment plus haut. Chez lui, de toutes façons, n’aurait pu résulter pour moi qu’une situation médiocre. Je découvrai l' »A.L. », autrement dit l’administration des Chemins de fer d’Alsace-Lorraine. Là , on m’admit immédiatement en troisième année d’apprentissage. à la différence près qu’on y exigeait quatre années d’apprentissage pour pouvoir présenter l’examen du CAP. De plus, c’est tout un éventail de carrières qui s’offrait aux candidats comme moi. Et, circonstance qui devait transformer durablement mon avenir, je commençais par obtenir ce fameux CAP en tant que tourneur-mécanicien, Ã l’âge de 18 ans. Il ne me restait plus beaucoup de temps pour traîner dans les ateliers de Basse-Yutz : moins de deux ans plus tard, c’était la conscription et je devais partir pour le service militaire.